数字无界,创意无限。7月15日至16日,滁州职业技术学院传媒与设计学院数字媒体系“小乡大农”社会实践团队赴滁州市全椒县十字镇,开启了一趟极具社会意义的“数字赋能乡村文化振兴”的暑期“三下乡”之旅,用专业力量为全椒县十字镇文化传承和乡村数字化发展注入新活力。

数字赋能 青春聚力助振兴

为提升乡村数字化技能,7月16日上午,团队指导教师面向全椒县十字镇11个村的宣传委员、村支书们开展“数字赋能地方文化”与“新闻照片标准化采集”的主题讲座。

团队指导教师李雯雯以《数字赋能地域文化传播》为主题,围绕“如何将数字化赋能乡村场域”的现实问题,给出了说好乡村故事、做好品牌化建设、瞄准特色文旅三个提升策略。

指导教师赵璇在分享了提升新媒体技巧后,针对陈浅村村支书提出的潘氏龙虾如何提升知名度的问题,给出了打造“生态稻虾”名片和产品升级的回答。

团队专程走访了十四届全国人大代表、全椒县富硒产业带头人刘茜。翻开她的履职笔记,从养猪到富硒产业链,密密麻麻记录着十年助农轨迹。刘茜代表对团队提出的“富硒品牌视觉升级”方案给予高度评价:"年轻人的创意让我们看到了产业发展的新可能。"

灯影流转 非遗薪火四代传

7月15日下午,“小乡大农”社会实践团队来到省级非物质文化遗产“全椒民歌”的传承人孙翠阳的课堂,她正在教12岁的小传承人表演《荷花灯》。

课间休息,“小乡大农”社会实践团队围着孙翠阳,团队的记者杨佳瑶同学问道“您是怎么想到要把全椒民歌传承下去呢”,孙翠阳说“当我第一次听到全椒民歌时,觉得宛转悠扬,而且受到家庭的熏陶,我和妹妹孙萍、侄女儿王艳都选择把全椒民歌一直唱下去”。省级非物质文化遗产“全椒民歌”第四代传承人王艳2018年到全椒县江海小学任教,把传承非遗文化的热情带进了校园,全校3000多名学生中已有2000多人会唱全椒民歌。

最后,在孙翠阳和妹妹孙萍的歌唱中,同学们结束了采访。

镜头升温 银发青春双向奔赴

“三二一,微笑!”被“小乡大农”社会实践团队里负责摄影的张松同学喊了62次,在这座临时搭建的“银发照相馆”里,老人们或端正而坐,或携手并肩,一张张饱经风霜的笑脸在镜头前绽放。

当团队刚架起相机时,78岁的王爷爷说:“给我拍帅一点!”在拍摄了3次后,王爷爷终于满意地看着相机显示屏的照片。现场界首村村支书和李雯雯也当起了造型师,一个帮老人整理衣服,一个负责发型的设计,让每位老人都能以最精神的面貌留下珍贵影像。

傍晚,“小乡大农”团队将镜头对准了全椒县十字镇最热闹的夜市。霓虹初上,摊主的吆喝声与食物的香气交织,学生们用短视频记录下这充满烟火气的乡村夜生活。随着无人机的升空,夜市全景尽收眼底,学生张松一边拍摄一边解说:“我们想通过运镜技巧和快剪手法,把1分钟的短视频内容打造成‘舌尖上的十字镇’。”

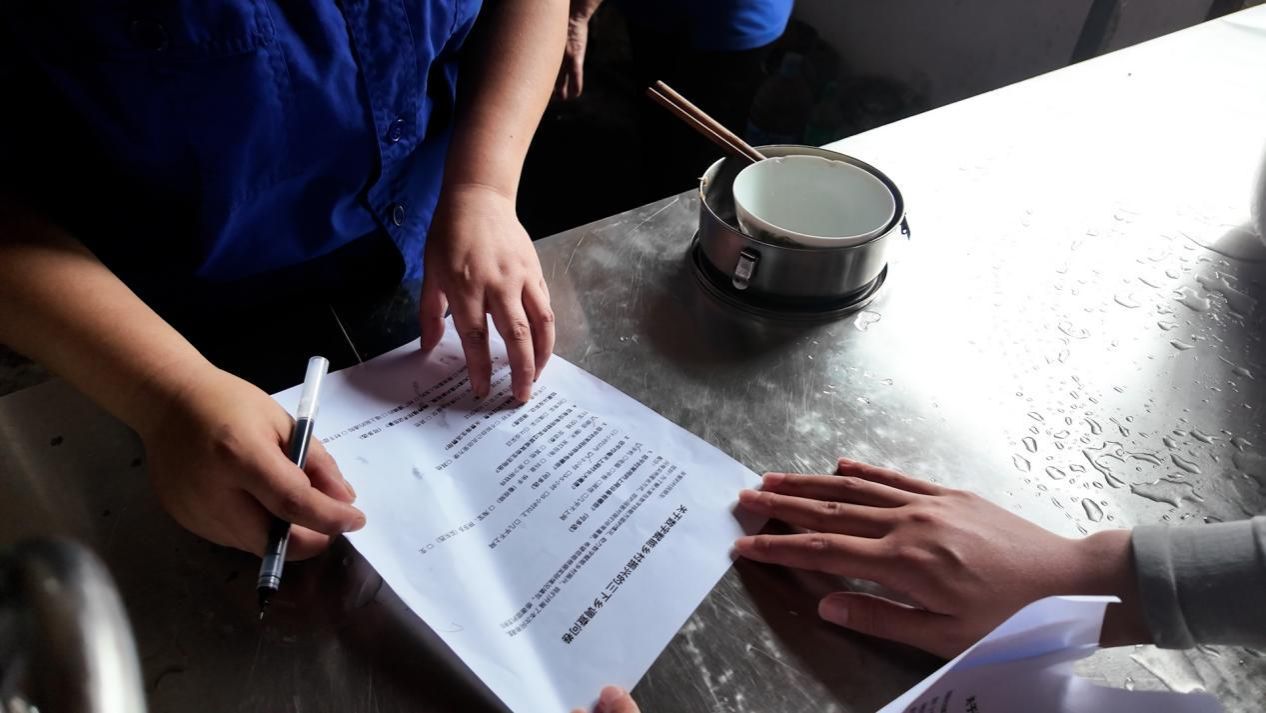

为深入了解农村居民数字素养现状,“小乡大农”社会实践团队还走访十字镇并向村民发放了农村居民数字素养的调查问卷,与当地居民进行了深入的沟通。

近年来,滁州职业技术学院数字媒体系师生始终围绕城乡文化创意在亭城名片打造和数字创意赋能上精耕细作。本次活动中是银发与青春的温暖相逢,是非遗与镜头的光影对话,更是师生以数字为笔、以文化为墨绘就的振兴答卷。当全椒民歌的悠扬旋律遇上数字技术的现代传播,“数字赋能乡村文化振兴”的种子已在这片沃土生根发芽。这场青春与乡野的双向奔赴证明:在数字化浪潮中,古老的乡村不仅能留住记忆里的灯火,更将点亮新时代的星辰大海。

供稿:赵璇

初审:王星辰

复审:李雯雯

终审:王广保